Es gibt Böse. Il y a du mal. Irrécusable, injustifiable, le fait du mal s’impose à nous. Il se sera donné à déchiffrer, depuis toujours, dans les récits de l’histoire, dans le dire du poème et du mythe:

Que le monde se trouve dans le mal, c’est là une plainte aussi vieille que l’histoire et même que la poésie plus vieille encore, aussi vieille que le plus vieux de tous les poèmes, la religion des prêtres. Qu’il y ait le mal, que l’homme puisse être dit mauvais, il nous faut l’appréhender comme un fait indiscutable, et nous pouvons nous dispenser d’en donner une preuve formelle, en raison des nombreux exemples criants que l’expérience des actions humaines nous présente.

C’est le propre d’une raison finie, réceptive en sa spontanéité même, que son point de départ lui soit donné dans l’expérience, comme un fait, sans qu’elle puisse le construire et qu’elle se doive de lui faire accueil, de s’en affecter, de rester l’obligée de son irréductible facticité. Que sa donne inaugurale ne se laisse pas déduire, mais s’éprouve dans le sentiment éthique du respect, dans l’émotion esthétique du sublime, dans le signe historique de l’enthousiasme, ou encore dans la plainte où s’énonce que le monde a résidence dans le mal.

La sourde clameur des vaincus et des morts porte plainte jusqu’à nous et réclame justice. Elle en appelle à une instance de jugement qui puisse recevoir ses doléances et statuer du préjudice. Au nom même de cette plainte, le fait du mal requiert d’être pensé. Mais sommes-nous en mesure de répondre à une telle requête?

Tandis que refluaient la foi en un Dieu de justice, la croyance en l’immortalité de l’âme ou au dogme du péché originel, peu à peu la question du mal semble s’être vidée de sens, jusqu’à disparaître presque entièrement de l’horizon de notre culture. Mais peut-être la tradition de la philosophie occidentale avait-elle déjà travaillé à son occultation, pour autant qu’elle s’est, dès l’origine, déployée comme ontodicée, en se vouant à l’absolution de l’être.

Si Dieu n’est pas la cause du mal, si notre monde n’a pu venir à l’existence que parce qu’il est le meilleur des mondes possibles, alors le mal s’en trouve rejeté aux lisières de l’être, il se trouve dénoncé comme absence, comme carence d’être, comme la part d’ombre requise pour rehausser le pur éclat de l’être. Et puisque le mal n’est rien, notre faute ne sera plus qu’un défaut –causa deficiens– une privation ou un manque qui, loin d’accuser notre sage Créateur, ne trahit que notre limitation, notre imperfection de créatures finies.

Or, au lieu de disparaître avec l’avènement de la modernité, l’ontodicée perdure et, en modifiant sa visée, accroît encore son emprise. Lorsque la subjectivité humaine prétend s’ériger au centre de l’étant, la tâche de la philosophie sera désormais de se consacrer à l’absolution de l’homme. Elle s’efforcera de le disculper, de le désimpliquer, soit en niant sa libre volonté, soit au contraire en la purifiant, en l’exaltant –par-delà le bien et le mal.

Dans ce passage de la théodicée à l’anthropodicée, l’œuvre de Kant occupe une place privilégiée. La philosophie pratique kantienne, qui identifie la liberté comme autonomie ne peut que récuser la possibilité d’une volonté foncièrement mauvaise. On comprend d’autant mieux l’étonnement indigné qui saisit les contemporains, à la lecture de L’Essai sur le mal radical: en effet, ce texte de 1792 introduisait de manière abrupte la notion d’un penchant au mal inhérent à la nature humaine. Thèse scandaleuse, que toute l’œuvre antérieure de Kant semblait devoir exclure, et que la plupart des interprètes s’empressent d’occulter.

Une conception qui pouvait passer pour absurde et rétrograde aux yeux d’un contemporain de Voltaire acquiert un relief accusé sous ce trouble éclairage que dispense aujourd’hui l’abjection d’Auschwitz ou de la Kolyma.

Ce que la longue clameur des victimes revendique, c’est d’abord, disions-nous, une instance qui puisse recevoir sa plainte, c’est l’autorité d’un juge. Mais comment instituer une telle juridiction, comment juger de la faute, si le tort n’est pas susceptible d’être imputé, s’il est impossible d’en faire grief?

A qui l’attribuer, s’il est œuvre de liberté?

Si l’on tient à rendre justice à la plainte, il s’agirait d’abord de remettre en question cette tendance dominante de notre modernité qui s’emploie à décharger la subjectivité humaine, à rejeter le tort sur l’histoire, la société, les pulsions de l’inconscient ou les lois de l’hérédité. En ce sens, il ne suffit pas de dire qu’il y a le mal: il faut reconnaître que ce mal est notre faute, et que nous aurons à en répondre devant la Loi. En termes kantiens, on dira que, lorsque je juge que c’est de ma faute, ce jugement me met en cause en tant que sujet éthique.

La simple exigence de juger implique donc de remonter, de la faute sensible, empirique, donnée dans le temps, à une fautivité transcendantale qui l’aurait fondée. Ce qui revient à conclure de plusieurs, voire d’une seule action mauvaise, consciente a priori, à une maxime mauvaise lui servant de fondement; et de celle-ci à un fondement universel dans le sujet de toutes les maximes particulières moralement mauvaise. Cet énigmatique Grund des Bösen, ce principe mauvais qui a corrompu à la racine le fondement de toutes nos maximes, c’est cela même que Kant appelle le mal radical. Il le désigne parfois comme une Dette (Schuld) originaire, ou encore comme la torsion d’une courbure, d’une nodosité tortueuse incrustée au cœur de ce bois dont l’homme est fait et qui mettrait en défaut l’exigence éthique de rectitude.

En effet, pourrait-on s’attendre à pouvoir charpenter à partir d’un bois aussi courbe quelque chose de parfaitement droit? Cette métaphore, qui apparaissait déjà dans l’Idée d’une histoire universelle de 1784, se retrouvera dans les Réflexions sur l’éducationou la Doctrine de la vertu (et dans de nombreuses Réflexions inédites). Comme si ce motif de la courbure signalait une aporie fondamentale, figurait symboliquement le risque d’une défaillance toujours menaçante qu’il s’agirait à chaque fois de désigner mais pour mieux la conjurer.

Toute l’affaire de la pensée serait de redresser le tort ou de le réparer. Mais l’hypothèse du mal radical voudrait dire que le tort est irréparable. Ainsi, le plus inquiétant de tous les faits -qu’il y ait le mal- nous renverrait à l’énigme de ce tort qui depuis toujours nous aura destinés. Non pas au sens d’un destin, car il ne pourrait plus nous être imputé, mais d’une destination fautive dés l’origine, d’un être-en-tort initial qui se donnerait à penser depuis l’envoi de son Il y a.

Selon Kant, cette donation doit être pensée comme radicale, c’est-à-dire originaire, en ce sens que le mal est situé au fondement avant tout usage de la liberté dans l’expérience et qu’on se le représente comme existant en l’homme dès la naissance. C’est que la succession temporelle ne concerne que la connexion naturelle des phénomènes et non les choses-en-soi, et n’a aucune prise sur le caractère intelligible qui, comme loi de causalité transcendantale, se situe au-delà du temps. Et c’est précisément ce qui permet de sauver la liberté: car le temps passé n’est plus en mon pouvoir, et si j’étais tout entier immergé dans ce flux du devenir qui emporte le monde des phénomènes, je me laisserais enchaîner par la série causale infinie de la nécessité, et ma liberté ne vaudrait guère mieux que celle d’un tourne-broche ou d’une marionnette de Vaucanson.

Pour qu’elle me soit imputable, la fautivité de ma faute doit donc transcender toute détermination temporelle: elle doit se poser comme un acte précédant tous les actes, comme l’archi-décision d’une donne inaugurale où il y va de mon être, qui m’engage dans mon être à jamais.

La radicalité du mal radical voudrait dire alors qu’il s’est enraciné si profondément dans ma liberté qu’il ne peut en être extirpé. Que cette manière d’être mauvaise ronge la chair de mon être, distord chacun de mes actes et le stigmatise.

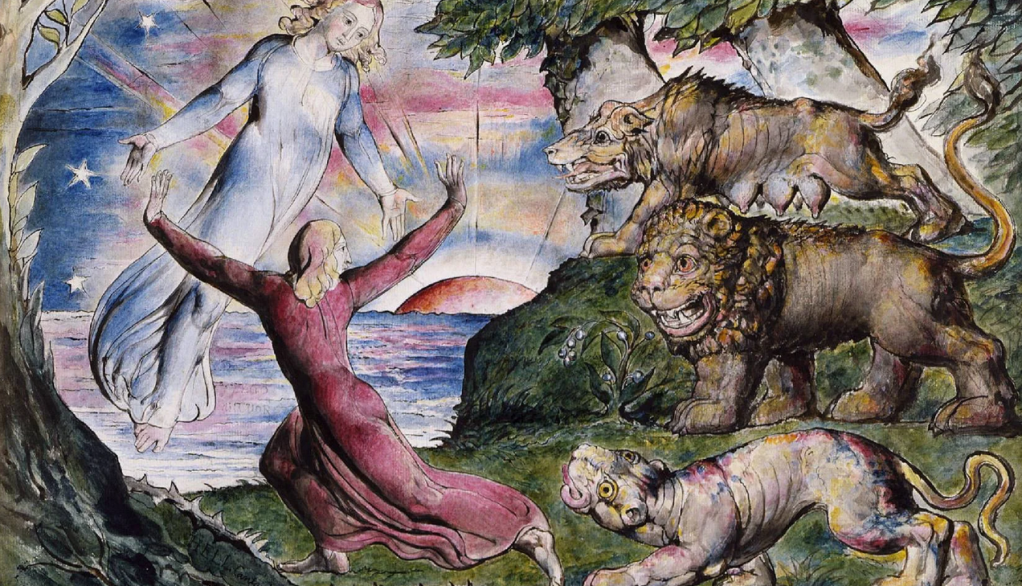

William Blake, La Porte des Enfers

Dès l’origine, ça nous aura donné tort, et ce don est sans pardon. Mais s’il en est ainsi, si cette destination se durcit et se fige au point d’avoir scellé depuis toujours notre destinée, est-il encore en notre pouvoir de réparer le tort, de nous en délivrer, par le retournement rédempteur que le devoir nous prescrit? Comment juger d’une faute inexpiable et nous en faire grief, si le jugement n’autorise plus la chance d’un pardon?

Il semble que la doctrine du mal radical s’enferre dans une aporie: le tort se donnerait-il dans le temps, qu’il nous riverait sans espoir à la chaîne des phénomènes. Mais s’il se donne hors du temps, c’est de toute éternité qu’il nous prédestine.

A moins que cette aporie ne provienne d’une détermination trop restrictive de l’intemporalité du noumène. La Critique de la raison pure insistait sur la permanence immuable du caractère intelligible, où rien n’arrive, où il n’y a ni avant ni après. Ce qui revenait, classiquement, à définir l’intemporel en fonction de la temporalité phénoménale, par un geste d’abstraction négative, qui, en le représentant comme un éternel présent, maintient le hors-temps dans la mouvance du temps. Si l’on veut éviter d’éterniser le tort et garder l’espoir de sa rémission, il s’agirait de le soustraire à cette maintenance du présent, d’appréhender le surgissement de la faute à partir d’une toute autre temporalité: de cette duratio noumenon dont parle parfois Kant, d’une durée nouménale qui excéderait autant le temps nivelé du monde des phénomènes que son inversion éternitaire.

Aussi loin que remonte sa mémoire, le moi ne rencontre que l’enchaînement linéaire des moments présents qui se sont succédé. Or, aucun de ces moments n’a pu s’ouvrir à l’événement de la faute puisqu’elle suppose l’acte instituant d’une décision libre et que, comme phénomène dans le temps, je ne suis jamais libre dans le moment (dans le point-de-temps: Zeitpunkte) où j’agis. Cependant, pour que l’action soit imputable, il faut que l’action aussi bien que son contraire soit au pouvoir du sujet, à l’instant (Augenblicke) où l’acte s’accomplit.

Ainsi, l’emboîtement continu des points-de-temps, dont l’ordre de succession forge la chaîne de la maintenance, vient croiser à chaque instant la faille de l’Augenblick où le temps se déchire. Battement furtif d’une césure, syncope de la nécessité, ce clin de temps s’entr’ouvre sur l’abîme de la durée nouménale, il libère la perspective de cette toute autre temporalité (le temps de l’Autre!) où je me découvre sujet-à-la-faute et, à l’instant même, sujet-à-la-Loi qui me délivre de mon tort.

Double donne de la temporalité: à la croisée des temps, se dévoile cette éclaircie où se nouent la déchéance de la Faute et la promesse d’un Retournement. Le temps de la faute serait aussi, sans aucun intervalle de temps précise Kant, celui de la chance, le jour du pardon où, dans la transfiguration de l’Instant, s’annonce la bonne nouvelle- que le retournement est encore possible, qu’il peut à chaque instant nous arracher à l’horreur de l’éternel présent, acquitter le passé, délivrer l’avenir, nous donner tout le temps.

C’est alors qu’éclate dans toute son ampleur le scandale de la faute: à chaque instant nous pouvions nous reprendre, mais nous y avons failli. L’instant même qui aurait dû être celui de notre délivrance redouble notre tort et l’accuse.

William Blake, Le livre d’Urizen

Et Kant n’hésite pas à reconnaître une vérité dans le récit biblique de la Chute qui, si on évite de le projeter dans un passé mythique, peut rendre compte de notre abandon sans cesse réitéré au mal: Il est clair que chaque jour nous en faisons autant, de telle sorte que en Adam tous ont péché et pécheront encore. L’enfer kantien n’est rien d’autre que cette infinie déclive de l’instant où notre avenir se découvre comme une rechute sans fin, comme une misère à perte de vue. Que nous puissions à chaque fois consentir à notre défaillance, nous laisser aller sans cesse à abandonner toute espérance, telle est l’énigme du mal radical.

Sans doute faut-il renoncer à penser l’origine de ce tort, dont le principe d’explication demeure éternellement voilé de ténèbres.

Expliquer la liberté, dira Fichte, ce serait la détruire, et qu’est-ce que le mal radical sinon cette décision insensée d’une liberté qui, à tout instant, se renie librement? Dès lors, si la provenance du mal reste incompréhensible, si elle nous renvoie à ce mystère d’un serf-arbitre, d’une servitude volontaire, dans quelle mesure nos actions sont-elles clairement susceptibles de nous être imputées? Selon quels critères parviendrons-nous à déterminer avec certitude nos mérites et nos fautes?

Mais peut-être faut-il renoncer à statuer sur le bien et le mal à partir d’un jugement déterminant dont le critère et la règle seraient déjà donnés. Comme nous n’avons jamais affaire qu’au phénomène de la faute saisie dans sa particularité empirique, et que nous devons la reconduire à la fautivité universelle qui la fonde, notre faculté judiciaire serait ici réfléchissante et non déterminante. C’est ce que suggérait la Critique de la raison pure, lorsque Kant remarquait que le caractère de la chose-en-soi, c’est-à-dire du sujet libre, ne pourrait jamais à la vérité être connu immédiatement, mais qu’il nous est indiqué par le caractère empirique. Effet d’un acte libre, la faute empirique est cet indice qui dénonce au juge critique la liberté fautive du caractère intelligible comme si elle était la cause du mal, comme si le tort était de ce côté.

Nous n’aurions plus le droit de dire qu’il y a du tort, mais seulement qu’il nous faut juger comme si ça nous donnait tort. II se pourrait cependant que cette imputation réfléchissante, loin de faciliter la tâche du juge, en vienne à rendre tout jugement éthique impossible. Dans la mesure où elles ne sont pas des schèmes mais des symboles, c’est-à-dire des figurations indirectes et analogiques de l’infigurable, les traces accusatrices que ses actions laissent dans le monde des phénomènes ne suffiront jamais pour incriminer le sujet éthique. En fin de compte, la moralité propre des actions (le mérite et la faute), celle même de notre propre conduite, nous demeure donc entièrement cachée. Nos imputations ne peuvent se rapporter qu’au caractère empirique. Mais dans quelle mesure faut-il en attribuer l’effet pur à la liberté ou à la nature et aux vices involontaires, c’est ce que personne ne peut découvrir ni par conséquent juger avec une entière justice.

Mais le juge critique ne se trouve pas seulement confronté au caractère inconnaissable du caractère intelligible, à l’enchevêtrement indécidable de la causalité libre et de la nécessité. En effet, Kant remarque que, en recherchant le principe de nos actions, l’investigation morale se heurte partout au cher moi qui toujours finit par ressortir. Et cette secrète impulsion de l’amour-propre, en se présentant sous le mirage du devoir, semble capable de parasiter ou de parodier l’obligation éthique, de simuler l’évidence souveraine de la Loi. L‘Anthropologieévoquera cette puissance de dissimulation, cette mimésis narcissique grâce à laquelle l’égoïsme s’étend irrésistiblement, sinon à découvert du moins en secret (de manière dissimulée: verdeckt), sous une apparence d’abnégation.

Si bien que la démarcation des deux caractères se charge désormais d’une signification inquiétante: tout se passe comme si une force invisible était à l’œuvre, retranchée derrière l’opacité du caractère intelligible, qui prendrait un malin plaisir à brouiller les pistes, à fausser frauduleusement toutes les marques, comme pour mieux effacer les indices de son tort et interdire la possibilité même d’un jugement. Ainsi, notre impuissance à juger ne proviendrait pas essentiellement de notre finitude et des limites qu’elle impose à notre discernement moral -mais du tort lui-même qui, dans le clin de l’instant, ne se donne que pour se dérober, qui, en ce qu’il fausse la faculté de juger morale … rend intérieurement et extérieurement l’imputation tout à fait incertaine.

Ainsi le tort implique-t-il toujours sa dissimulation, car l’être-en-tort, c’est l’être retors, la fausseté ou la feinte, Unlauterkeit, l’impureté tortueuse de la mauvaise foi. Il désigne avant tout chez Kant le penchant à se mentir à soi-même dans l’interprétation de la Loi … C’est pourquoi la Bible appelle le fauteur du mal, qui se trouve en nous-mêmes, le Menteur des origines, et caractérise ainsi l’homme relativement à ce qui semble être en lui le fondement capital du mal.

Dans ces conditions, il semble que tout critère de jugement fasse défaut et que nous soyons incapables non seulement de comprendre, mais même de discerner le bien et le mal. D’ailleurs, la Critique de la raison pratique avait déjà explicitement condamné la démarche des philosophies morales traditionnelles qui prétendent déterminer a priori ce qui est bien et partir du concept du Bien pour en dériver les lois morales, sans voir que ce concept, pris en soi et hypostasié, reste objectivement indéterminable et ne permet donc pas de fonder l’obligation pratique.

Contre ce moralisme dogmatique et le scepticisme que son échec engendre inévitablement, Kant en appelle à une révolution copernicienne en éthique: en ce sens que ce n’est pas le concept du Bien comme objet qui détermine et rend possible la Loi morale, mais c’est au contraire la Loi qui détermine et rend possible tout d’abord le concept du Bien. Ce renversement de perspective réintroduit un critère de jugement qui devrait nous permettre de statuer objectivement sur le bien et le mal. Désormais, c’est du point de vue de la Loi et si elle se conforme à ce que la Loi lui prescrit qu’une action peut être jugée bonne. Et, loin d’hypostasier le mal, Kant nous inviterait à le définir lui aussi à partir de la Loi, comme sa transgression toujours possible, comme cette résistance ou cet écart dont la Loi révèle la possibilité.

W.B., Axis Mundi

Pour autant que la raison humaine ne se donne pas la Loi mais s’ordonne à son appel, la décision éthique reviendrait alors à se laisser obliger, à s’ouvrir sans réserve à cette vocation impérative qui la provoque et l’altère. Qu’est-ce alors que le mal, sinon précisément cette réserve, ce repli qui à chaque instant me détourne de l’ouverture? La courbure du tort figure cette torsion d’une volonté fautive qui se retourne vers elle-même et ne veut plus qu’elle-même. Qui, recluse dans son ipséité, refusant de se soumettre à l’obligation éthique, tombe sous l’emprise du principe de l’hétéronomie, de l’amour de soi.

Lorsqu’elle s’édicte comme impératif catégorique, la Loi investit ma liberté, elle la déploie et la redresse de sa courbure pour me délivrer de cette réclusion. Le bien et le mal originaires se manifestent ici comme la différence entre deux modes d’être. Le bien est ici l’être dans l’ouverture inconditionnée …, le mal est l’être qui se ferme devant la facticité native de cette place que l’homme reçoit.

Est-ce à dire que nous disposerions désormais d’un critère déterminant qui nous permettrait de définir a priori les concepts de bien et de mal, et d’en déduire en toute certitude les devoirs et les interdits? Certaines formulations pourraient le laisser croire, et l’on n’a pas manqué de les exploiter pour interpréter l’éthique kantienne dans le sens d’un moralisme dogmatique. Mais nous ne devons pas oublier que la Loi, comme fait de la raison pure, demeure selon Kant inaccessible à notre entendement fini. Et qu’il nous met précisément en garde contre cette naïveté dogmatique, ce mysticisme de la raison pratique qui, en s’efforçant de présenter directement les concepts pratiques dans une intuition, fait un schème de ce qui ne peut servir que de symbole. Ainsi la prescription impérative de la Loi reste-t-elle en retrait des formulations typiques où elle se dispense, et ne parvient-elle à se figurer que sur un mode indirect, analogique, par le biais de symboles, de ces traces ambiguës qu’elle laisse à déchiffrer dans l’expérience.

Le jugement pratique, loin de se réduire à l’application déterminante d’une règle universelle préétablie, se rejoue à chaque coup à travers une donne singulière, à l’épreuve d’une expérience où l’imprésentable de la Loi se présente quasi-esthétiquement lorsqu’elle m’investit de cet affect que Kant nomme le sentiment du respect. Le pur respect pour la Loi ne s’adresse qu’aux personnes, il s’éveille en moi à l’occasion de la rencontre d’autrui, en tant que respect pour l’autre homme, dont l’exemple me présente une loi qui confond ma suffisance.

W.B., Le Pape aux Enfers

L’appel de la Loi qui transit de respect ma liberté s’adresse à moi depuis la simple présence de l’homme que je vois devant moi, depuis l’altérité d’un visage qui s’offre à moi comme s’il était la chair même de la Loi. C’est seulement en m’exposant à l’altérité d’autrui que je me découvre dans ma finitude comme être-en-tort au regard de la Loi, et cette épreuve est cela même qui me donne tort.

Qu’est-ce en effet que le mal radical, sinon cet ultime effort d’un moi replié dans sa duplicité qui, simulant le respect, parodiant le devoir, refuse de comparaître devant la Loi: qui manque au respect, qui manque à l’appel?

C’est cette ouverture feinte, cette expérience métaphysique de la défiguration, que Kant désigne du nom de mensonge. Il y décèle l’abandon de la dignité humaine, un renoncement à la personnalité -c’est-à-dire à l’aptitude à accueillir la Loi, qui transforme le menteur en apparence trompeuse d’un homme. Dans un monde dont la maxime du mensonge serait la règle universelle, tous les droits qui sont fondés sur des contrats deviennent caducs et perdent vigueur, et si on tolère la plus petite exception au devoir de dire la vérité, cette Loi devient chancelante et vaine. S’il est vrai que, dans les jeux de langage, les règles du jeu n’ont pas leur légitimation en elles-mêmes, mais qu’elles font l’objet d’un contrat, explicite ou non, entre les joueurs, la thèse du mal radical signifie que, tous, nous trichons à tous les coups et qu’il n’est pas de beau coup qui ne garde en sa beauté même la frappe de cette violence d’origine.

C’est toute la question du lien social, l’aporie du politique, qu’il n’est pas de règle qui tienne, sauf à se plier à cette méta-règle qui ordonne tous les jeux- qu’il faut une Loi au-dessus de leurs lois, préservée de leur agon,qui puisse investir chaque joueur du commandement impératif: respecte la Promesse. Si cet ultime recours défaille, si le gardien de la Loi lui-même s’est livré au mensonge, c’est le tort qui triomphe et il convient de laisser là toute espérance. Lorsque Kant déclare que le mal radical a corrompu le fondement toutes nos maximes, ou (sur un mode symbolique) que le Menteur des origines est le Prince de ce monde, peut-être nous fait-il entendre que la destination de l’homme, sa Bestimmung, s’est trouvée faussée depuis toujours.Que l’existence humaine se passe toute entière dans le retrait de la Loi et l’errance de sa défiguration. La plainte où se profère que le monde se trouve dans le mal voudrait dire qu’être-au-monde, c’est être-en-tort.

Serait-ce que ce tort soit sans pardon, qu’il n’y ait rien qui résiste à son emprise? Lorsque j’éprouve dans le saisissement du respect que je suis en tort, l’instance d’une Loi est requise qui puisse désigner mon tort, me donner tort. Et même si le tort était le nom secret de l’être, si cela devait donner tort à l’être même, il faudrait bien cependant qu’en deçà ou au-delà de l’être ce tort se donne depuis l’appel de la Loi. De sorte que cette proposition il faut la Loi, il y a la Loi, est fondée: que la Loi s’impose à moi comme un fait dans l’émotion du respect, avant même que je ne l’aie comprise ou énoncée. Mais cette Loi étrangère peut-elle échapper à ce qui fait la loi du monde sensible? A moins de se retrancher dans l’extase d’une transcendance muette où elle manquerait à son propre appel, la Loi se doit de laisser sa trace dans ce monde qu’elle excède. Elle se doit à mon respect.

C’est la chance de la Loi que l’homme se soit trouvé là, dans la brèche de la durée, pour lui faire accueil et prendre en charge ce précieux dépôt qui a été confié à sa garde. En ce sens, sa destinée dépend de notre volonté.

A chaque instant, je me découvre ainsi en instance de jugement: La Doctrine de la vertu évoquera ce tribunal intérieur, cette voix terrible (furchtbare Stimme) de la Conscience qui revient constamment hanter l’homme en faute et le transit de remords. Mais ce grondement qui m’obsède, est-ce bien la voix sublime de la Loi? Comment juger de la provenance d’une voix? Comment décider de la destination d’un dépôt dont le propriétaire est mort sans avoir laissé d’écrit à ce sujet?

Était-ce vraiment le messager des Messieurs du Château? De l’appel de la Loi ne retentit en mon for intérieur qu’un écho lointain, ces marques symboliques du remords et de la honte qui figurent à distance le sans-figure de la Loi. Dès lors, ces mandataires, ces figurants du II faut peuvent se livrer sans retenue au jeu des suppléances et des (dis-)simulations, à une Verstimmung généralisée où le don de la Loi se défigure et se fige en grimace.

En ces parages troubles que Kant compare parfois aux chemins de l’enfer, il semblerait cette fois que tout critère de jugement se dérobe sans recoins. Aussi en vient-il à constater la paralysie de notre raison, totalement incapable de discerner l’origine diabolique ou divine d’une vocation impérative, par exemple l’ordre donné à Abraham d’abattre son propre fils comme un mouton. Et même si la prescription nous engage à une bonne action que nous reconnaissons bien en elle-même comme un devoir, là encore cette marque distinctive défaille, car le Malin se déguise souvent, comme on dit, en un ange de lumière.

W.B. Le blasphème

Non seulement nous ne saurons jamais ce qu’il en est de la Loi ou du tort, mais peut-être n’arrivons-nous même plus à les reconnaître, à distinguer l’appel de la Loi et l’injonction mauvaise qui la simule et la défigure. Et pourtant nous sommes toujours à la croisée des chemins, sommés de décider à chaque fois du tort ou de la Loi. Que la décision éthique s’expose au risque de l’injustice absolue -la terreur même- c’est ce que symbolise, parmi ces cas exemplaires que Kant nous propose, la figure du tyran qui m’ordonne sous la menace d’une mort immédiate de porter faux témoignage contre un innocent. Ou, mieux encore, cette injonction insensée qui me somme, sous peine de rompre l’Alliance, de sacrifier mon fils, seul garant de l’Alliance, à l’instant même sur la montagne de Moria.

On y reconnaîtra ce tort qui hante toute prescription, cette croix de l’obligation éthique: d’avoir à décider dans l’indécidable. C’est qu’il y va du choix de la maxime suprême, d’une décision radicale entre le tort et la Loi -alors que notre raison défaille, que les symboles se dérobent, qu’en son injonction même, la voix prescriptive se trahit, révèle le tort qui l’entame et la trouble. Avec cette perversion de l’impératif -cette Verstellungde sa Darstellung, cette Verstimmungde sa Stimme– la raison pure pratique se heurte à sa limite, à la bordure instable d’un parergonqui l’expose à la plus grave menace. Car c’est la pire injustice que cette confusion du bien et du mal, cet affolement d’une raison déréglée qui s’abîme dans le labyrinthe de ses simulacres, jusqu’à nous amener, comme l’envisage furtivement une note de la Critique du jugement, à considérer la Loi éthique elle-même comme une simple illusion de notre raison.

Mais une raison qui saurait s’égarer à ce point, une raison aussi faussée, aussi mensongère, serait radicalement mauvaise, elle serait le mal radical. Et c’est en ce point, comme s’il reculait soudain devant l’abîme de la Loi, que Kant décide de couper court et d’absoudre une fois pour toutes la volonté raisonnable. Au moment même où il expose sa doctrine du mal radical, il souligne que le fondement du mal ne peut pas être posé dans une corruption de la raison morale législatrice; comme si celle-ci pouvait détruire en elle-même l’autorité de la Loi et nier l’obligation qui en découle; ce qui est manifestement impossible.

En effet, l’homme (même le plus mauvais) … ne renonce pas à la Loi morale pour ainsi dire à la manière d’un rebelle (en refusant l’obéissance). La Loi s’impose bien plutôt à lui de manière irrésistible en vertu de sa disposition morale.

W.B. Prophétie

Kant en revient ici à ses positions antérieures, celles de la Critique de la raison pratique qui affirmait l’irrécusable évidence de la Loi et refusait implicitement d’admettre la possibilité même de sa défaillance ou de sa dissimulation. Car notre raison ne saurait être à ce point pervertie qu’elle ne puisse distinguer la Loi de sa caricature. Ou plutôt c’est d’elle-même, par la seule clarté de son intonation, que la pure injonction du devoir se démarque du tort et suscite notre respect. Car le conflit des deux principes ruinerait complètement la moralité, si la voix de la raison n’était pas à l’égard de la volonté, tellement claire (évidente: deutlich), tellement impossible à couvrir, et même pour l’homme le plus vulgaire, tellement perceptible (vemehmlich).

Si un de tes amis croyait se justifier auprès de toi d’avoir porté un faux témoignage et puis, s’il prétendait avec le plus grand sérieux qu’il s’est acquitté d’un véritable devoir d’humanité, ou bien tu lui rirais franchement au nez ou bien tu reculerais avec un frisson de dégoût.

Ainsi la Loi éthique s’accorde-t-elle sans difficulté à notre raison, tandis que le mal n’éveille en nous que rire ou dégoût: inutile d’en discuter, c’est un fait. C’est même, selon Kant, le fait unique de la raison pure et l’on sait que la clef de voûte de tout le système de la raison pure repose sur ce fragile factum rationis, qu’il prendra appui sur ce seul fait -sur l’infime remarque d’un accent tonal, sur le grain ou le timbre d’une assonance silencieuse- pour en déduire la réalité objective de la liberté et conférer un certain degré de réalité à toutes les Idées de la raison, y compris l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu. Tout se passe comme si, ayant disculpé la volonté raisonnable, Kant se croyait autorisé à arraisonner l’énigmatique donation de la Loi, à la considérer comme le fait de la raison au sens où la raison se ferait Loi, où elle ferait elle-même la Loi.

Mais s’il est vrai que la raison pratique se donne à elle-même la Loi et qu’elle la saisit immédiatement dans la clarté de son auto-donation, alors le mal n’est rien. Depuis ce point d’appui fixe et assuré, l’évidence première du Volo,les ténèbres se dissipent et le malin génie du mal radical s’évanouit comme un mauvais rêve. Si notre volonté raisonnable, entièrement disculpée désormais, est ce pur vouloir qui, nécessairement, veut la Loi et se la donne sans jamais se tromper, le choix du mal ne saurait provenir de cette volonté législatrice autonome (Wille), mais seulement d’une décision contingente de notre libre-arbitre (Willkür). Et cette décision mauvaise procéderait moins d’une défaillance active et volontaire que d’un dé faut de volonté, d’un manque de force morale. Le mal ne pourrait plus être conçu comme une grandeur négative, comme une volonté mauvaise qui résisterait à la bonne volonté: il ne serait plus que le degré-zéro de la moralité, le signe de notre fragilité pathologique, de notre impuissance à résister aux inclinations sensibles.

En expulsant le mal hors du caractère intelligible, en le rejetant au-delà des frontières de la raison pratique, Kant retombe ainsi dans les vieux errements de l’ontodicée. Cependant, dès qu’il tente de penser dans sa radicalité ce fait impensable qu’il y a le mal, il se trouve contraint d’en transgresser les limites.

W.B., Béhémoth et Léviathan

De sorte que son œuvre paraît, à partir de 1792, osciller entre deux orientations incompatibles, et qu’il s’efforcera sans cesse de dénier cette équivoque ontologique, de recouvrir cette déchirure que le travail même de sa pensée recreuse et aggrave. Dans la mesure où elle se réinscrit dans la tradition de l’ontodicée, la philosophie pratique de Kant réduit notre tort à une entorse passagère, à une simple transgression où le sujet fautif, bien qu’il reconnaisse la portée universelle de l’impératif catégorique, revendique cependant une exception particulière en sa faveur. Au moment même où il transgresse la prescription, le coupable lui reste encore soumise et, pour reprendre les termes de saint Augustin, en lui résistant il atteste encore qu’il n’y a pas de lieu où s’écarter complètement de la Loi.

Ce que l’intérêt de la raison nous interdit de penser, c’est qu’elle puisse cesser de s’identifier à la Loi, de se l’arraisonner dans sa juridiction souveraine. Que la Loi, délivrée de la tutelle de la raison pratique, puisse faire retrait vers le sans-fond de sa donation, nous abandonnant sans recours à la détresse de l’indécidable. Une fois brisée l’identité de la Loi, de la raison et de la volonté, nous ne pourrions plus absoudre a priori la volonté rationnelle et il faudrait lui reconnaître l’inquiétant pouvoir de se révolter contre la Loi, de décider librement de s’opposer à elle, d’opter pour le mal sans cesser pour autant d’être raison et volonté. La déraison serait l’œuvre de la raison pure et le mal redeviendrait une grandeur négative, une contre-force affirmative s’opposant réellement à la Loi. On aurait alors affaire à l’impossible même -à l’abîme du kantisme: à une raison pour ainsi dire maléfique (une volonté absolument mauvaise), et le sujet serait transformé en un être diabolique. Or, ajoute Kant précipitamment, un tel cas n’est pas applicable à l’homme.

Deux chefs-d’œuvre, le livre de Stevenson et son adaptation par Stephen Frears

La boue de l’enfer semble posséder une voix …

C’est sans doute que, devant la menace d’un tort absolu, il ne s’agit plus d’argumenter mais de trancher: si ce cas inconcevable en venait à se présenter, la raison humaine ne pourrait plus se donner la Loi, et c’en serait fini de l’humanité de l’homme. Il importe donc de la contenir dans l’imprésentable, par exemple -et c’est à ce genre de ruse que l’on reconnaît un maître en exorcismes- en substituant à son insoutenable présentation la figuration vicariante d’un cas analogue, mais qui saurait se laisser intégrer dans le système de la raison. Redoutant de voir se présenter directement ce mal inhumain, la raison pure se le re-présente symboliquement sous la forme appropriée, assimilable, de son suppléant; d’un mal qui aurait gardé figure humaine, qui resterait proprement humain. Ce moindre mal, le démoniaque, qui nous préserve du pire, il doit être possible de le dominer puisqu’il se rencontre en l’homme.

La méchanceté de la nature humaine n’est pas tant malignité (Bosheit), si l’on prend ce mot au sens strict, c’est-à-dire comme une intention d’admettre le mal en tant que mal comme motif dans ses maximes (car ceci est diabolique), mais plutôt perversion du cœur compatible avec une volonté qui est en général bonne.

Le cas de figure du mal radical, qui se rencontre partout dans l’expérience, aurait pour unique mission de contrer l’infigurable menace de la Bosheit, du mal absolu qui doit rester interdit de présentation. Autant dire que, s’il y a un mal radical en nous, c’est au fond la preuve que nous ne sommes pas si mauvais, et Kant n’aura pensé notre tort que pour éviter de nous donner tort absolument.

Encore faudrait-il, pour que l’opération ait quelque chance de réussir, que le diable daigne se laisser exorciser, que l’imprésentable ne revienne pas se présenter dans ces représentations substitutives -les fétiches de la raison pure … -qui étaient censées l’évincer. C’est qu’il y a toujours un cas où l’on se trouve confronté à ce qui, proprement, ne doit se présenter en aucun cas.

On relira dans cette perspective la longue note de la Doctrine du droit où Kant tente de s’expliquer avec cet étrange affect, l’horreur suscitée en nous par la Révolution française et plus particulièrement par ce crime monstrueux, le régicide. Signe d’histoire qui semble dévoiler le revers sombre du politique, sa face de Méduse -la Terreur comme figure d’un crime immortel, inexpiable, d’un tort absolu, tel un abîme où tout s’engloutit sans retour et qu’il s’agit à tout prix de conjurer. Aussi Kant s’efforce-t-il de démontrer que la mise à mort de Louis XVI ne procède pas d’une intention absolument mauvaise, d’une volonté rebelle diamétralement opposée à la Loi, mais seulement d’une transgression limitée, commise comme par accident par un peuple pris de panique, de telle sorte que le régicide ne serait pas un acte de justice pénale, mais seulement de conservation de soi. Les Français se seraient comportés comme un peuple de sauvages, mais leur cruauté serait restée proprement humaine. Ce serait du moins le cas si le roi avait été assassiné en secret dans la tour du Temple ou lynché par les sans-culottes au cours d’une journée révolutionnaire. Car le crime serait demeuré une simple infraction, l’acte privé d’une poignée de rebelles. Le mal n’aurait pas prétendu s’ériger en principe universel, il n’aurait pas osé défier la Loi au point de la simuler, d’en usurper la place et la dignité. Mais tel n’a pas été le cas, et le forfait le plus atroce dont un peuple se sera rendu coupable est précisément l’exécution de son souverain dans les formes légales: le meurtre doit être compris seulement comme une exception à la règle dont ce peuple avait fait sa maxime, tandis que l’exécution doit, elle, être comprise comme un total renversement des principes du rapport entre le souverain et le peuple -c’est comme un abîme qui engloutit tout sans retour, tel un suicide de l’État, et ce crime semble ne pouvoir être racheté par aucune expiation. C’est à juste titre que nous éprouvions de l’horreur: puisque le mal le plus extrême peut advenir en politique, les Français sont effectivement un peuple de démons.

Mais c’est là ce qui doit rester impossible, interdit de présentation, bien que le cas vienne tout juste de se présenter …

A moins que les Français n’aient pas vraiment jugé et condamné Louis XVI, qu’ils aient donné à un simple meurtre, commis sous l’emprise de la passion, l’apparence d’une exécution légale et que cet appareil de justice n’ait été imaginé que pour donner à cet acte l’aspect d’une procédure juridique. Nous avions cru nous trouver en présence du tort absolu, mais il ne s’agissait que d’une simple parodie.

Qu’il faille tenter de penser l’impossible, de rendre raison de l’insensé, c’est là le courage de la pensée. Et Kant n’y aura pas manqué, qui s’approche parfois au plus près de l’abîme, même s’il ne cesse de s’y dérober et de se dédire, aux prises avec l’inquiétante singularité de l’événement, qu’il s’acharne pourtant à occulter, selon un geste ambigu de découvrement et de déni qui paraît épouser le mouvement même de sa pensée. De ce fait, il s’exposait à l’aporie et se condamnait à garder impensées l’énigme du mal et l’essence du politique.

Mais nous savons que l’Impensé est le don le plus haut que puisse faire la pensée.

Kant et le Mal Radical, in Kanten, où on trouvera les références au texte kantien