Des icônes de la Déréliction, de l’Absence. Mais par là-même de la nostalgie, de l’Attente! Cet invincible souci de la Substance, au-delà de notre jeu sans joie sur les signes, on en saura gré à Edward Hopper, bientôt, dans les Temps Nouveaux, après le désastre.

Dans Girl at Sewing Machine, c’est une belle journée d’été, on est à New York, cela se voit aux briques jaunes de la fenêtre: et l’heure semble passer paisible, au bruit régulier de l’aiguille, mais tout autre chose se joue. Du monde naturel que reste-t-il, en effet, sinon la lumière qui d’être ainsi réduite à soi ne signifie plus que la transcendance? Du coup ne demeure de médiation, entre l’âme et cette présence à nouveau peut-être divine, que celle du travail humble, patient, belle valeur puritaine. C’est parce qu’elle se donne aussi sagement à sa loi morale que cette jeune fille n’est pas, ou n’est pas encore, celle d’East Side Interior, qui voit avec terreur s’ouvrir un gouffre près d’elle.

Dans Girl at Sewing Machine, c’est une belle journée d’été, on est à New York, cela se voit aux briques jaunes de la fenêtre: et l’heure semble passer paisible, au bruit régulier de l’aiguille, mais tout autre chose se joue. Du monde naturel que reste-t-il, en effet, sinon la lumière qui d’être ainsi réduite à soi ne signifie plus que la transcendance? Du coup ne demeure de médiation, entre l’âme et cette présence à nouveau peut-être divine, que celle du travail humble, patient, belle valeur puritaine. C’est parce qu’elle se donne aussi sagement à sa loi morale que cette jeune fille n’est pas, ou n’est pas encore, celle d’East Side Interior, qui voit avec terreur s’ouvrir un gouffre près d’elle.

Mais qu’a-t-elle eu en retour? Cette monotonie de la vie, aux limites de la torpeur, sans doute aussi cette solitude. Sous l’étude de la couleur, la recherche du peintre est psychologique ou, disons plutôt, existentielle. Et l’intensité de ce jaune et de ce rouge orangé ne fait que rendre plus saisissant, plus troublant, le filtrage que cette fenêtre a permis des propositions du monde.

Or, ce tableau n’est nullement isolé dans le travail de Hopper, mais le premier, au contraire, d’une longue série de compositions, de plus en plus réfléchies, où le filtrage, comme j’ai cru pouvoir dire, ne va plus cesser d’éclairer, de son rayon silencieux, des scènes toutes chargées d’une attente qui semble sans espérance. Dans Sunday, de 1926, autre incunable de la nouvelle écriture, on peut se croire dehors avec cet homme assis au bord du trottoir dans l’attitude classique de la mélancolie, mais la réduction de la parole du monde y est néanmoins opérée, c’est l’abstraction du lieu urbain qui l’assure, ces façades serrées et d’ailleurs désertes où la lumière descend comme au fond d’un puits. Et même dans des scènes qui retiennent du ciel, des arbres, un peu du bleu de la mer, le filtrage est tout aussi fort, à cause de trop de soleil, par exemple, ou des ombres du crépuscule qui transforment les choses en personnages du drame: ainsi dans Seven A. M., de 1948, ou Road and Trees, vers la fin. Un art nouveau est apparu.

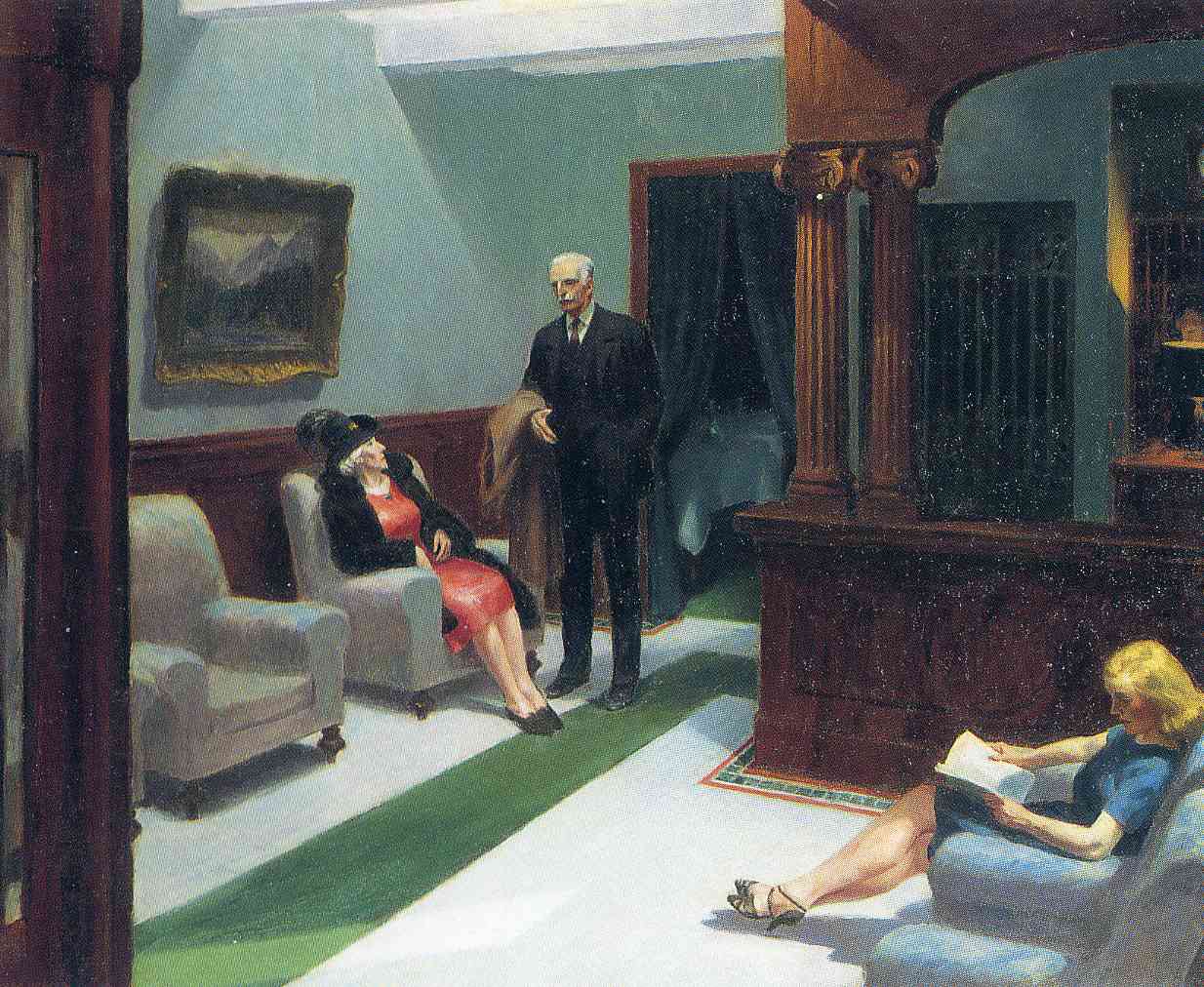

Qu’est-ce qui caractérise ces œuvres qui, de 1921 à Chair Car, en 1965, vont désormais baliser la destinée de Hopper? D’abord, la présence de l’être humain, qui manquait dans les paysages -mais peut-on vraiment parler de présence? Ces hommes et ces femmes debout, assis, et qu’on dirait immobiles, et qui regardent au loin, ou nulle part, ce ne sont pas en tout cas des personnes identifiables, de celles qui ont des noms et pourraient avoir vécu hors de l’œuvre. Réfrénant ses pouvoirs d’observation sur le vif comme il a déjà sacrifié beaucoup de ses facultés de coloriste, Hopper élimine de ses dessins préparatoires, dont on connaît de nombreux, ce qui le retiendrait à la personne qui pose, il la réduit à des caractères très généraux que ne préciseront qu’à peine le vêtement, le contexte, et cela fait de ses personnages des figures qui semblent closes sur elles-mêmes, à l’épreuve de nos désirs d’en pénétrer le silence.

Et là est sans doute la cause de l’intérêt que Hopper a toujours eu pour Degas, qui lui aussi achoppait sur ce qu’a de secret, d’à jamais autre que nous, la personne que l’on regarde, mais là aussi est leur différence car Degas ne renonce à questionner son modèle qu’après l’avoir étudié dans tous ses aspects accessibles, d’où d’admirables portraits, et il n’avoue donc la non-communication, il ne dit sa tristesse de solitaire, qu’en attestant, tout autant, qu’un être est là, devant lui, au secret de son apparence: preuve en est la façon dont il découpe ses scènes. Laisser hors du tableau une partie du corps, voire de la tête, c’est signifier en effet que le modèle a surgi d’un monde qui est le sien, et qu’il va y rentrer, transcendant aux explications que semblent en donner les peintres qui le veulent tout sur la toile, enveloppé de la tête aux pieds dans le réseau de leurs signes. Degas respecte et même proclame l’être de la personne particulière, il en est profondément solidaire.

Rien de tel, chez Hopper. Fut-ce par timidité puritaine à identifier un être avec sa présence charnelle, en tout cas il s’est refusé, passé les premiers tâtonnements, à l’art du portrait, sauf pour de rares évocations de Jo, sa femme, qui ne cessa pourtant de poser pour lui, mais dans les rôles les plus divers, et cet Autoportrait où, le chapeau sur la tête, comme s’il venait de s’apercevoir dans la glace du vestibule, il jette sur soi un regard vaguement compréhensif, amusé, ennuyé, surtout sceptique. Ce n’est pas un être en sa solitude qui le retient, c’est l’idée de la solitude.

Aperçoit-il dans la rue, ou par une fenêtre éclairée, quelque figure qui le requiert, il ne songe pas à s’en approcher, il n’emploiera pas son modèle unique à la faire avancer vers lui, il dessine au contraire pour en préserver la distance -cadrant la scène comme l’étranger qu’il est peut la voir, non comme ces êtres la vivent. Le système de signes par quoi le peintre classique explique l’action qu’il représente, quitte à en faire sa chose propre, ce récit que Degas a voulu briser, n’est nullement délaissé dans ces tableaux de Hopper, qui en tire même sans doute l’amère preuve de son propre cloisonnement; il nous est livré, simplement, sans les codes qui en suggéraient la valeur en tentant de nous faire croire qu’ils permettraient de le déchiffrer.

Et il est donc on ne peut plus inutile de se demander qui sont ces êtres qu’il met en scène, ou ce qui se produit entre eux et ce qu’ils vont devenir -plutôt revivre avec lui l’impression que personne ne peut comprendre personne, et voir qu’il n’a retenu telle situation et non pas telle autre que parce qu’il a cru y reconnaître vécus par l’un ou l’autre de ses protagonistes l’isolement, l’esseulement qu’il éprouve, et aussi, d’ailleurs, une aspiration, un brusque saisissement de l’âme qui souvent l’angoissent lui-même, n’en doutons pas.

Exemplaire de ce qu’il épie aux confins de l’âme et du silence du monde, celle de la jeune femme de A Room in New York, 1932, près auprès de son mari qui lit intensément son journal, a posé, ou va poser, un doigt, rien qu’un doigt sur le clavier du piano pour écouter les vibrations de la note, belle métaphore d’un grand art sensible, celui qui manque à sa vie. Mais aussi l’espérance s’ajoute à l’étonnement et à la tristesse, c’est cette fois la jeune fille de Second Story Sunlight, de 1960, qui se détourne de la quiétude d’une matinée familiale pour on ne sait quel bruit, ou manque de bruit, sous le balcon où elle prend le soleil.

En fait, toutes ces toiles de la seconde manière de Hopper -celle qui a rompu avec le ciel, la couleur, l’instant de la présence au monde, et poursuit lentement, à l’atelier, son examen de la vie- focalisent sur un tressaillement d’un des personnages, soudain étranger à son lieu, à ses intérêts habituels, ou bien sur la torpeur où ce tressaillement pourrait se produire. Elles ne sont construites que pour ce point qui les troue, tant il en transgresse les signes sans rien indiquer des siens propres, elles contiennent parfois des indications symboliques -ainsi ce doigt qui se pose sur le piano- mais c’est pour rabattre notre lecture sur la perception de ce point de fuite du réseau des sens ordinaires.

Et voilà pourquoi elles donnent cette impression de silence: nous avons pris brusquement recul, devant la vie et nous-mêmes, nous percevons tout, un instant, comme au travers d’une épaisse vitre. En somme, qu’on n’y voie pas de la sociologie, américaine, ou de la psychologie, vaguement freudienne, et surtout pas la rêverie d’un voyeur: il n’y a plus d’intimité à violer quand un être est épié au plan même où il se détache de soi, et si Hopper observe surtout les femmes, dans cette analyse du fugitif, du presque inconscient, de l’informulable, c’est que la femme est moins convaincue que l’homme, dans la société qu’il voit s’édifier, moins prête à préférer les cours de la Bourse aux harmoniques d’un son ou au spectacle du ciel qui change.

D’où suit, et c’est là ce qui me paraît l’essentiel, que cette peinture de situations d’existence, vécues en société et le plus souvent à la ville, et retrouvées par l’artiste au plus difficile de soi, et au terme de longues méditations dans ses hivers de New York -cette peinture cosa mentale, s’il en est une- n’est pas en fin de compte si différente, dans son souci et par ses valeurs, des paysages de sa prime jeunesse: disant comme eux le primat d’un absolu de l’instant, d’une unité de la vie, sur des conduites qui les fragmentent, sauf à penser, maintenant, que cet absolu est inaccessible, et n’éveille qu’à des instants d’angoisse ou de bonheur illusoire.

L’œuvre de Hopper est toujours une expérience de l’être, sous la forme d’un deuil.

Mais faut-il penser que ce deuil a étouffé l’espérance?

C’est un fait: les années 20 et 30 ont vu se raréfier chez Hopper les œuvres peintes dehors ou au retour de journées sur les routes ou les rivages. Et dès lors se multiplient, au contraire, ces scènes d’action suspendue, vues du dehors de leur sens, qu’il me semble qu’on pourrait dire des storyscapes, par opposition aux landscapes, mais en affinité avec les cityscapes contemporains, Early Sunday Morning par exemple. Dans ces dernières évocations, qui sont de l’architecture des villes, Hopper s’identifie, une fois encore, à l’être-là des édifices, à ce qui en paraît l’attente dans la lumière -je pense à Skyline near Washington Square, de 1925, par exemple, mais ce n’est plus désormais que pour y reconnaître une unierselle déréliction. Et il lui advient d’y relever des enseignes, qu’il emploie d’ailleurs par fragments dans quelques-uns des storyscapes, parce que ces mots de hasard ne promettent rien que d’indifférent ou de dérisoire.

Mais il y a eu tout de même, en 1929, The Light-house at Two Lights, un de ses chefs-d’œuvre, et d’admirables huiles en 1930 –South Truro Church, Corn Hill, Hills South Truro, quelques autres- après quoi Sun on Prospect Street, en 1934, ou Vermont Sugar House, en 1938, ou même California Hills, en 1957, témoignent de l’intérêt que Hopper a gardé profond pour le travail en plein air. Et il faut observer, surtout, que les scènes mêmes de son théâtre, ces tableaux qui semblent voués au simple constat de l’Impossible, ont une structure, sous l’économie de l’action, qui rouvre la dimension d’espérance que l’on pourrait croire oubliée.

Cette structure, c’est la relation qui unit la scène proprement dite et ce qui demeure, à ses limites, du monde, c’est-à-dire le soleil des jours d’été, la lumière. Celle-ci, je ne l’oublie pas, a souvent son rôle au sein de la scène même, ce n’est alors qu’un des signifiants. Dans Summertime, de 1943, une jeune fille attend, toute parée, on ne sait qui ou pour quoi sur la porte d’une maison; et son ombre sur les quelques marches du seuil est si massive et intense, elle requiert si fort l’attention -comme celle aussi bien de la colonne de droite- qu’elle intervient dans l’idée de l’œuvre: on la voit presque bouger, c’est le temps aveugle des astres qui s’affirme à l’encontre de celui des projets humains pour en montrer la précarité, la futilité peut-être, et du coup le corps que l’on aperçoit sous la robe mince n’est plus lui-même qu’un autre aspect de la matière cosmique, un affleurement clair de la nuit du monde, il n’éveille pas le désir mais un sentiment de solidarité, de compassion, au sein du non-sens de tout.

Mais cette jeune fille de Summertime est aussi un être qui se tourne vers la lumière; qui pourrait même s’être laissé distraire, un instant, de son attente et de ses pensées par quelque changement dans le ciel que signifierait ce coup de vent qui a soulevé les rideaux dans la fenêtre restée ouverte.

Et combien d’autres Hopper se jouent ainsi sur des seuils ou devant des vitres par lesquels vient la lumière comme, oui, un des signifiants mais qui transcende les autres, ce qui éveille en retour dans le réseau des stéréotypes sociaux un esprit qui répond à cet absolu, celui même d’ailleurs qui a compris le non-sens de sa condition présente, et à quel point il est seul. En fait la lumière est ainsi un signe en plus, un appel, dans presque tous ces tableaux en cela certes métaphysiques depuis la couturière de 1921, ou Room in Brooklyn, de 1932, jusqu’à la dernière période, celle de High Noon, 1949, de Cape Cod Morning, 1950, ou de A Woman in the Sun, en 1961.

Et ce qui est remarquable, c’est qu’au début le protagoniste semblait indifférent au rayon qui vient du ciel, après quoi la relation s’établit, et va devenir l’essentiel dans au moins quelques grandes œuvres. Au sein de sa réflexion sur l’esseulement, sur la conscience qu’on peut en prendre, Hopper place l’éclat solaire comme ce qui parle à cette inquiétude après l’avoir suscitée peut-être; et, qui sait, lui redonne de l’espérance.

Oui, ce sont là des Annonciations; et ce fait de l’œuvre a beaucoup de sens, à mes yeux, pour Hopper lui-même en son propre rapport à soi, car cette nostalgie de ses personnages ne peut être qu’aussi la sienne et le montre même cherchant toujours, héliotrope, à rétablir un rapport avec la lumière qui soit de présence à présence.

Je crois que la peinture de Hopper la plus pessimiste, celle qui pense qu’aucune transmutation ne pourra jamais s’accomplir, ne se réduit jamais à un simple emploi de la lumière, qui fixerait les données du drame dans un émail de couleurs chaudes et froides. Elle est, toujours, son attestation, elle est l’affirmation qu’un principe demeure, qui transcende raisons et sentiments ordinaires, et cela fait que certains tableaux, comme Pennsylvania Coal Town, dès 1947, ou Chair Car, de 1965, une des dernière peintures, sont non émail mais vitrail, où l’événement humain, aussi reclos apparaisse-t-il sur son insuffisance native, est en fait traversé de feux.

Le peintre de Chair Car, autrement dit, n’a pas oublié qu’il aimait aller, son feutre cabossé sur les yeux, à la rencontre de la lumière du monde. Le regard qu’il jetait jadis dans la glace du vestibule, il ne l’a pas encore désenchanté de l’espoir qu’il mettait alors dans l’aquarelle, non sans vaguement en sourire quand il rencontrait ainsi, comme à l’improviste, ces yeux si obstinés à tellement plus que le simple constat des choses. Et la raison d’être de ses tableaux de silence et de solitude, depuis Girl at Sewing Machine, c’est moins d’énumérer les diverses formes sociales d’une déréliction essentielle qu’une recherche au-delà, et peut-être même une découverte.

Morning Sun, de 1952, est certainement exemplaire de sa dernière peinture. Une femme est assise sur son lit dans une chambre à l’évidence petite -une vraie cellule de religieuse- et en face de sa fenêtre qui, elle, est grande, autant que totalement ouverte au soleil levant. C’est une femme qui a vieilli, on sent que son rapport avec l’âge fait partie de l’étonnement un peu triste qui trouble ses yeux et serre ses lèvres, car l’âme ne comprend pas qu’elle dépende du corps -et on se souvient aussi, quand on est familier du peintre, que le fait du corps a toujours été son problème: matière que la lumière du ciel, de la mer, du vent, ne pénètre pas, énigme, abîme d’un inconscient où la couleur ne descend que dans des rougeoiements et de l’ombre.

C’est bien ce corps charnel et mortel qui demeure au centre de la pensée de Hopper, même quand il semble ne peindre que des regards, des gestes en suspens, des silences, des rêveries, puisqu’on a vu ses dessins préparatoires effacer du modèle les signes qui en feraient une personne particulière, et se réduire ainsi, un moment au moins, à une sorte de souche de présence et de vie purement physiques: évidence sexuelle où se prennent furtivement les aspirations érotiques. En bref, c’est par ce questionnement du corps par l’idée que le drame qu’expose l’œuvre atteint à un maximum de tension, chez un être dont le rapport à l’autre hésite toujours entre le désir ordinaire et la rêverie d’angélisme.

C’est le moment de noter, d’ailleurs, que le dénuement des murs, l’absence de meubles et d’objets est un des caractères des intérieurs de Hopper qui se marquent de plus en plus fortement, dans les années d’après-guerre; et que ce n’est pas là, pour autant, une indication sur les événements qui s’y passent -pourquoi faudrait-il que le bureau de Conference at Night, 1949, ou le compartiment, dans Chair Car, soient sans calendriers ou affiches? -mais la décision pseudo-narrative qui permet d’étendre sur une toile de vastes pans de clarté déserte. On dirait que c’est la réalité même qui s’efface dans cet abîme, au moins la réalité d’existence, celle qui ne dure que par les signes qu’elle projette autour d’elle.

Et c’est bien ce qui a lieu, me semble-t-il, ou au moins commence. Dans les scènes mêmes où Hopper ne fait que constater, croirait-on, l’inhabilité des êtres à se parler, à vaincre la solitude, ou ne dire que l’émotion qu’éveille en ceux-ci la lumière, il est présent, en effet, et a déjà entrepris le travail par lequel, regardant bouger le soleil, sur un mur, le laissant étendre, à l’infini, ses nappes silencieuses parmi les choses, on peut se perdre, dans ce silence, se faire le vide qu’elles enseignent, et ainsi se défaire des contradictions dont on souffre. Si l’être humain demeure scellé sur soi, quand il existe selon la chair et le monde, l’esprit, lui, ne peut-il aller de l’avant? Et un peintre, un peintre de la couleur, un peintre de l’intensité qui s’enflamme entre lumière et matière, n’est-il pas apte plus que quiconque à se vouer à cette recherche?

Dans Rooms by the Sea, de 1951, Hopper déjà n’avait peint qu’une paroi nue, près d’une porte qui ouvre grand au-dessus d’un rivage proche, si bien qu’elle ne découvre qu’une mer très bleue et le ciel. Est-on simplement dans un vestibule, au-delà duquel aurait davantage d’être la chambre qu’on aperçoit par une autre porte, avec son canapé, sa commode? Mais c’est là mobilier d’hôtel, pour les haltes dont on ne veut pas la mémoire. Et plus avant encore sur cette voie, en 1963, tout à la fin de sa vie, Sun in an Empty Room accueille la même grande clarté dans ce qui est cette lois indéniablement une chambre, pour une vie, mais tout à fait démeublée, comme si le déménageur venait d’emporter les objets qui avaient permis l’existence.

Dans Rooms by the Sea, de 1951, Hopper déjà n’avait peint qu’une paroi nue, près d’une porte qui ouvre grand au-dessus d’un rivage proche, si bien qu’elle ne découvre qu’une mer très bleue et le ciel. Est-on simplement dans un vestibule, au-delà duquel aurait davantage d’être la chambre qu’on aperçoit par une autre porte, avec son canapé, sa commode? Mais c’est là mobilier d’hôtel, pour les haltes dont on ne veut pas la mémoire. Et plus avant encore sur cette voie, en 1963, tout à la fin de sa vie, Sun in an Empty Room accueille la même grande clarté dans ce qui est cette lois indéniablement une chambre, pour une vie, mais tout à fait démeublée, comme si le déménageur venait d’emporter les objets qui avaient permis l’existence.

N’en doutons pas: Hopper a voulu transgresser les réalités de ce monde dans l’instant même par lequel il lui a donné figure. Constatant qu’il ne pourra pas établir avec l’Être, avec l’Absolu, une relation positive, c’est-à-dire médiatisée par des objets, des sentiments, des actions -et la présence des autres êtres, il veut la voie négative, celle qui fait le vide dans la conscience pour que la paix y afflue et s’y établisse.

I am after me, a dit Hopper. C’est de lui qu’il s’agit, bien sûr, dans cette chambre où le soleil tourne, c’est d’une maturation spirituelle qu’il se préoccupe au filigrane de scènes où l’observation des êtres, reflets souvent de lui-même, n’est que la remémoration nécessaire qui lui sert de point de départ. Et, en bref, on peut dire que cette peinture à l’évidence métaphysique est aussi, et surtout, une expérience mystique, et l’aura été, dans ses années ultimes, de façon intense: on peut presque penser à l’état pur.

Car, c’est vrai, le dernier tableau, The Two Comedians, représente Hopper et sa femme Jo comme deux acteurs de la commedia dell’arte qui prennent congé du public, et cela semble un retour du peintre, et non sans douleur, sur toute sa vie, sous un signe frustré de destinée personnelle. Mais on dirait bien que le théâtre est vide autant que la scène, on dirait que la lumière qui éclaire l’homme et la femme est celle d’un jour au loin, qui se lève -et Hopper vient de peindre Chair Car, où l’immobilité du soleil à travers les vitres dénie la vaine rapidité du train qui va, on ne sait où, en silence. En fait, le vrai testament du peintre, c’est, pour moi, l’extraordinaire Road and Trees, de 1962. De l’autre côté de la route, qui file de gauche à droite, symbole de ce temps qui semble n’avoir existé que pour rien de la naissance à la mort, un sous-bois si obscur qu’il en semble impénétrable mais à l’orée duquel, au flanc et au sommet de deux arbres, s’empourpre l’or d’un soleil levant. There is a sort of dation about sunlight, a dit Hopper. C’est cette exaltation, ce bonheur, devant un toit ou une cime d’arbre éclairée qui aura été sa richesse, sa pensée constante, son témoignage, depuis qu’il eut découvert, à Paris, à quel point la couleur pouvait s’emplir de lumière.

Et c’est là ce qui permet, aussi bien, de décider de sa place dans la peinture contemporaine et, par exemple, de mieux comprendre un aspect, qui est singulier, de son séjour en Europe. On s’est étonné, quelquefois, que ce jeune homme, à Paris, en 1908, ne se soit pas intéressé aux événements surprenants de l’avant-garde, qu’il n’ignorait pas, cependant, puisqu’il savait les activités de Gertrude Stein.

Mais qu’avait-il besoin des prémices du cubisme, et d’un art qui commençait à s’identifier au geste du créateur, c’est-à-dire à la production de signes, sans souci d’aucun réfèrent, quand son souci à lui allait au réfèrent, au contraire: ces toits au loin, éclairés, ces arbres, ce monde dans la lumière qu’aucun système de signes dans le passé de la religion ou de l’art n’avait pu exprimer sans profonde élaboration spirituelle? Plutôt sentir, instinctivement, que la saisie qu’en permettent certaines œuvres, par exemple impressionnistes ou fauves, est essentielle autant que précaire, dans une société qui d’ailleurs ne va plus offrir bien longtemps ces jardins coupés d’eaux brillantes, à Giverny, ou ces vies de village encore aux trois quarts païennes.

Il vaut de remarquer que le peintre européen qui présente le plus d’affinités avec Hopper, Vallotton, venait comme lui d’une des terres de la Réforme, en l’occurrence le pays de Vaud calviniste; et que l’œuvre de 1908 ou 1909 qui est la plus proche de ses paysages d’alors, le Nuage rouge, de Mondrian, est aussi le produit d’une tradition calviniste, qui incite à douter de l’être sensible, à cause d’un Dieu trop proche -qu’on le sente vivant ou mort …

Félix Vallotton, 1904

Les apports grands ou mineurs de l’impressionnisme ont une qualité d’évidence, un bonheur à la vie qui semblent aller de soi, surtout sous un certain ciel, mais il n’en faut pas moins percevoir la provocation qu’ils furent dans cet Occident travaillé depuis tant de siècles par une religion très ambivalente à l’égard des choses terrestres. Ce qui est donné, à certains esprits, d’autres doivent s’en approcher, le vérifier, s’en convaincre, d’où une peinture qui pour ceux-ci va être métaphysique, au moment même où elle se voue à l’expérience des sens, mais de ce fait aussi se révélera plus capable de ressentir la valeur, la qualité de miracle, d’une présence conquise, et plus anxieuse d’en préserver l’évidence, serait-ce en la resserrant sur quelques biens des plus simples.

Hopper a compris à Paris que cette critique des réalismes, ce souci de la substance au-delà des signes, restait au seuil de ce siècle la tâche essentielle de la peinture. Il se peut qu’on lui en sache gré quelque jour, quand les temps nouveaux auront à frayer leur voie dans les dommages du nôtre.

Et mon autre remarque, c’est qu’en ce souci même Hopper a retrouvé des artistes qui, en des époques plus averties, vécurent mieux que nous la relation du signe et de la présence, alors pour eux une présence divine: et notamment en Hollande.

Est-il démesuré, et anachronique, de rapprocher Hopper de Vermeer de Delft? Même impression cependant de récit interrompu chez Vermeer: ce géographe vient d’apercevoir quelque chose, que nous ne voyons pas, cette jeune fille de recevoir une lettre, dont nous ne saurons rien, et même dissipation, aussitôt, de notre curiosité, devant ces fugaces énigmes chez les deux peintres. Mais chez le maître d’autrefois comme aurait dit Fromentin, c’est parce qu’une réalité de plus évidente richesse que tout événement de vie quotidienne pénètre les signes du récit, en distend les mailles, en évapore le sens. Tout est peint par Vermeer de façon tellement précise, tellement pleine, tellement en continuité de personne à personne, de chose à chose -c’est sa dentelle à lui, souvenons-nous du tableau du Louvre, que Hopper a dû beaucoup regarder- tellement paisible, en un mot qui a profondeur, que ce suspens du geste et du sens humains, c’est en Dieu même qu’il se résout: quand Hopper, lui, après ses quelques saisons confiantes, ne pourra trouver d’absolu que dans la pure lumière, celle qui se tait au-delà des choses, n’y affrontant sa propre existence que comme un corps étranger, qu’il faudra effacer pour qu’elle s’accroisse …

Est-il démesuré, et anachronique, de rapprocher Hopper de Vermeer de Delft? Même impression cependant de récit interrompu chez Vermeer: ce géographe vient d’apercevoir quelque chose, que nous ne voyons pas, cette jeune fille de recevoir une lettre, dont nous ne saurons rien, et même dissipation, aussitôt, de notre curiosité, devant ces fugaces énigmes chez les deux peintres. Mais chez le maître d’autrefois comme aurait dit Fromentin, c’est parce qu’une réalité de plus évidente richesse que tout événement de vie quotidienne pénètre les signes du récit, en distend les mailles, en évapore le sens. Tout est peint par Vermeer de façon tellement précise, tellement pleine, tellement en continuité de personne à personne, de chose à chose -c’est sa dentelle à lui, souvenons-nous du tableau du Louvre, que Hopper a dû beaucoup regarder- tellement paisible, en un mot qui a profondeur, que ce suspens du geste et du sens humains, c’est en Dieu même qu’il se résout: quand Hopper, lui, après ses quelques saisons confiantes, ne pourra trouver d’absolu que dans la pure lumière, celle qui se tait au-delà des choses, n’y affrontant sa propre existence que comme un corps étranger, qu’il faudra effacer pour qu’elle s’accroisse …

Oui, il peut sembler presque absurde de comparer le croyant et l’athée, celui qui sait et celui qui cherche. Mais présence et absence sont le même unique mystère, par quoi la couleur fleurit, cri par quoi la forme respire. Et mieux vaut le peintre de la déréliction mais aussi de la nostalgie, que l’orgueil du signe à n’être que soi, sur une terre qui se disloque.

Yves Bonnefoy, Catalogue de l’exposition Hopper du musée Cantini à Marseille, 1989, repris dans Nuage rouge