Il est tentant d’affirmer que les êtres humains ont déclaré la guerre au vivant au regard des dévastations écologiques que subit la planète. Le progrès humain impliquerait la mise au travail de la nature, l’exploitation des ressources, l’amélioration des espèces animales et végétales, l’accroissement des rendements. Mais il s’agit d’une interprétation philosophique moderne, qui n’a rien de cartésien comme on le dit souvent, et rien d’universel.

Comment cette vision dualiste s’est-elle forgée?

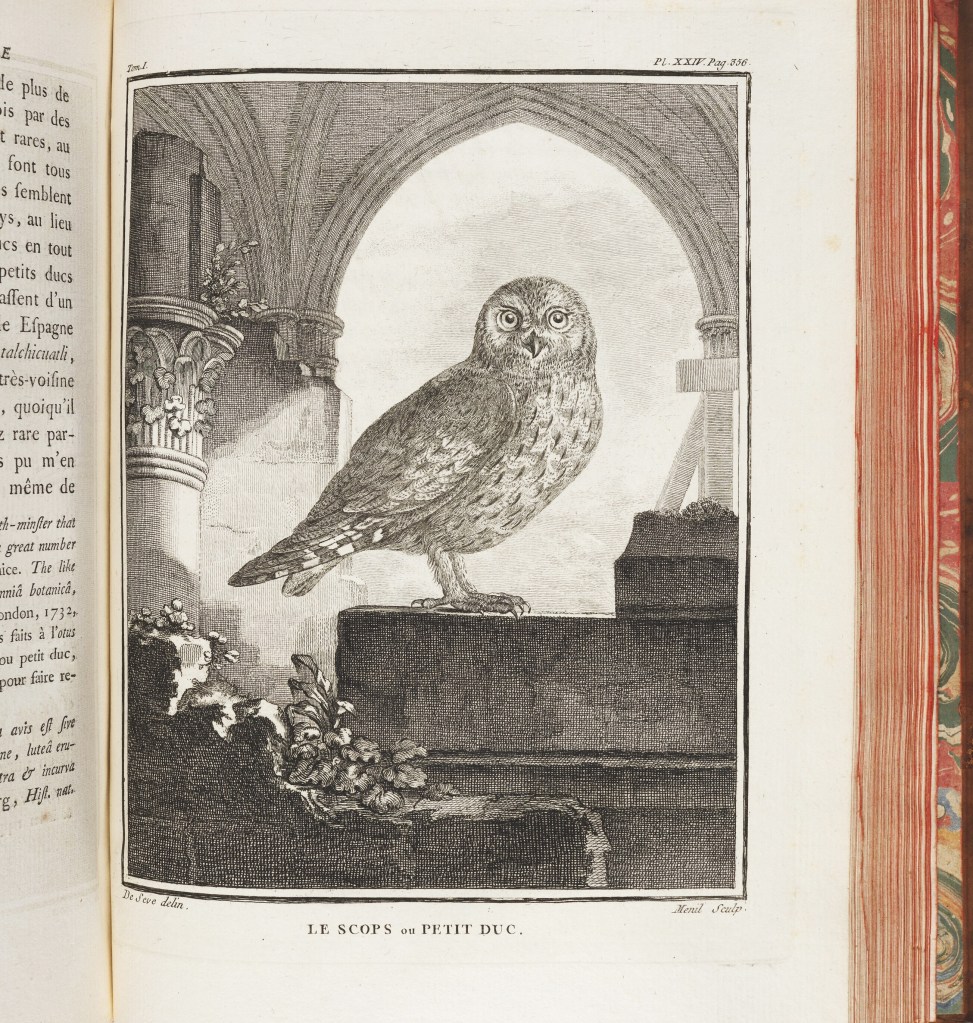

Elle se met en place à partir du XVIIe siècle, dans des cercles scientifiques en Europe. Le grand naturaliste Buffon, par exemple, fait des descriptions merveilleuses des animaux, mais se révèle aussi porteur d’une philosophie où l’homme doit dominer les milieux en les améliorant: il faut défricher, assainir, maîtriser.

Il introduit une idée neuve à cette époque: le monde sauvage créé par Dieu ne serait pas parfait. L’homme aurait pour tâche de prolonger cette création divine en l’améliorant. Cette vision est en profonde rupture avec les conceptions religieuses anciennes dans lesquelles ce que Dieu a créé est justement parfait, tandis que l’être humain est une source d’imperfection, de dégradation. Dans les mythologies paysannes, on considérait que l’humain avait dégradé le blé créé par Dieu, le rendant moins fécond par ses fautes. Il y a un renversement radical quand Buffon dit que l’homme a créé le blé domestique à partir de mauvaises herbes.

La conception dualiste moderne ne permet pas de décrire comment les êtres humains se sont rapportés au monde ailleurs sur la planète, notamment pour ce qui est de notre relation avec les espèces domestiques, entamée il y a environ 15 000 ans. Jusqu’à l’époque moderne, les sociétés humaines ne considéraient pas qu’elles étaient créatrices des espèces domestiques; elles pensaient qu’elle les avait reçues, comme un don, soit de ces espèces elles-mêmes, soit des dieux. Dans l’imaginaire des peuples autochtones de Sibérie, ou chez les Peuls en Afrique, les rennes ou les bovins ont ainsi rejoint volontairement les humains. Un pacte s’est noué entre eux, avec des intérêts partagés. Idem pour le maïs ou le blé, perçus comme des dons des ancêtres ou des esprits, envers lesquels les êtres humains doivent témoigner de la reconnaissance et du respect. Nous sommes ici face à des modèles multi-acteurs, où l’homme n’est pas le seul agent et ne crée pas le vivant autour de lui.

Quand j’étais en Sibérie chez les Tuva, et que l’on cueillait des myrtilles et des groseilles sauvages, on en laissait toujours pour permettre la reproduction. On prenait garde à ne pas abîmer les arbustes sur lesquels ces baies poussaient, et on laissait une part pour l’ours, pour que le grand-père, comme on appelle le plantigrade, puisse s’approvisionner. Il n’y avait rien de guerrier dans ces comportements.

Hobbes décrit l’état de nature comme une guerre de tous contre tous. Les populations autochtones que vous avez étudiées envisagent-elles ce moment pré-social de la même manière, comme une hostilité généralisée?

Au contraire, le temps des origines est hyper-social et non pré-social! Ce qui est le plus souvent raconté, par exemple chez les Amérindiens, c’est un état originaire d’harmonie entre toutes les espèces, et donc une époque primordiale dans laquelle les humains ne se distinguaient pas des autres espèces vivantes: le renard, le jaguar, ou mêmes des plantes avaient forme humaine. La rupture intervient en général après une faute des humains ou des animaux, qui conduit à une séparation, à une perte de compréhension mutuelle et au final, à de la prédation. Le chamanisme a précisément pour but de retrouver cet état originel. Grâce au chamane, un individu polyglotte, les hommes renouent une communication avec les plantes et les animaux.

La nature est quand même le domaine de la lutte pour la survie, comme l’a enseigné Darwin. Le vivant ne se fait-il pas la guerre à lui-même?

Le terme vivant me paraît trop général. Quand je mène des enquêtes en Sibérie ou dans les campagnes françaises, personne ne me parle du vivant. On me parle du blaireau, des hirondelles qui disparaissent, des champs de blé, des fleurs cultivées dans le jardin, de la forêt qui fournit du bois pour se chauffer. Dans un rapport rural à l’environnement, le vivant ne constitue pas un monde homogène, séparé de nous. En réalité, les populations humaines immergées dans leur milieu ont une multiplicité de relations avec lui, qui varient entre amitié, compétition ou prédation.

En biologie, on parlerait d’amphibiose. Ce mot qualifie les rapports des organismes à des microbes, comme des bactéries ou des virus, c’est-à-dire du micro-vivant qui nous entoure et qui vit aussi en nous (notre microbiote, par exemple).

L’amphibiose, ça n’est ni la guerre ni la paix, ce sont des relations variables en fonction des circonstances. Le parallèle peut être posé à plus grande échelle. Les philosophes disent souvent que les humains ont déclaré la guerre à la nature au Néolithique avec la domestication des plantes. L’homme aurait procédé à une partition entre plantes domestiques, soumises et utiles, et plantes sauvages, inutiles et dangereuses. L’archéologie nous montre que les peuples néolithiques d’Europe avaient leurs champs envahis par ce qu’on appelle aujourd’hui des mauvaises herbes, soit des plantes sauvages adventices. Pour les paysans, ces plantes pouvaient être utiles, comme le chénopode, une sorte d’épinard sauvage, dont on stockait parfois les graines pour le ressemer. Les anciens paysans dépendaient de façon vitale des plantes et des animaux sauvages pour se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner: leur faire la guerre eût été une autodestruction.

Vous avez mené une longue enquête de terrain sur la chasse, restituée dans le livre L’Animal et la Mort. Diriez-vous que la chasse est une forme de guerre?

La chasse n’est jamais pacifique, mais jamais totalement destructrice. Bien sûr, il s’agit d’une violence sanglante qui aboutit à la mort de certains animaux. C’est un fait humain, universel. Cependant, elle ne saurait être dévastatrice sans nuire aux êtres humains eux-mêmes, qui seraient privés de gibier en cas d’excès. Par ailleurs, l’homme témoigne bien souvent de l’empathie envers les espèces qu’il chasse.

Une tension demeure donc entre ces deux aspects. Si l’on prend le cas de la France, le droit distingue clairement la chasse et la destruction. Une loi de 1790 toujours en vigueur dans le Code de l’environnement autorise tout citoyen à détruire les bêtes fauves qui dégradent ses biens. Ceci nous autorise par exemple à tuer les rats sans passer le permis de chasse. La destruction ne relève pas de la chasse, au sens juridique comme éthique. Dans la chasse, des règles très communes à travers les continents déterminent les saisons ou exigent de protéger les femelles qui ont des petits. Récemment, des chasseurs lorrains ont été condamnés en justice pour avoir épargné des laies, par respect pour l’éthique de la chasse, alors que l’État avait ordonné une destruction indifférenciée des sangliers.

Y a-t-il un rapport entre, aux origines de l’humanité, la fabrication d’outils, propre aux humains, et la violence de guerre? Au début du film 2001, l’Odyssée de l’espace, l’os est tout de suite présenté dans la main du singe comme une arme potentielle …

Ces questions empiriques évoluent régulièrement au fil des découvertes des préhistoriens. Actuellement, les outils les plus anciens connus ont plus de trois millions d’années. Il s’agit de galets éclatés qui pouvaient servir à casser des noix, racler de la chair, éclater des os, extraire la moelle à l’intérieur, peut-être sur des animaux récupérés par charognage et pas nécessairement chassés. Ces artefacts n’étaient pas létaux. Autrement dit, rien n’obligeait les êtres humains à devenir des guerriers, à l’aube de l’humanité.

On pourrait aussi souligner que toute guerre n’est pas une guerre d’agression; il existe des guerres défensives. Ce modèle peut-il s’appliquer pour la nature?

Certains conflits, bien entendu, répondent au besoin de se défendre mais sans désir d’extermination. On peut prendre l’exemple du loup. On entend souvent dire qu’il y a une guerre entre le loup et les paysans. C’est faux. Des textes du Moyen Âge montrent que les paysans reconnaissaient en ce temps-là la part du loup: on laissait un agneau au loup, ou un gros morceau de jambon. On ne se défendait violemment que si le loup prenait trop au sein du troupeau de moutons, parce que le loup n’avait pas respecté le contrat. La volonté de destruction systématique du loup n’apparaît que dans des traités de savants du XVIIIe siècle, qui se mettent à préconiser l’usage de la strychnine ou l’organisation de grands battues. Ces dernières étaient organisées par les élites sociales, mais les témoignages prouvent que les paysans allaient de très mauvais gré à ces battues, ça ne les intéressait pas.

La guerre répond à un certain nombre de codifications et de lois. Le droit actuel est-il à même de pacifier nos relations avec notre environnement?

Malheureusement, les solutions juridiques de conservation sont inféodées à ce modèle binaire plutôt qu’à un modèle d’amphibiose.

Le modèle de l’amphibiose, sur le terrain, c’est la complexité, c’est la richesse, c’est l’adaptation aux circonstances. Or, les modèles juridiques peinent à s’adapter aux circonstances. Ils classent telle espèce comme protégée et telle espèce, au contraire, comme nuisible, alors que ce que constatent les habitants sur le terrain, est une constante variabilité. Dans un village, il peut y avoir une prolifération de corneilles, ou de hérons qui font des déprédations sur les poissons, et il serait utile de pouvoir se défendre. Mais les approches juridiques ne le permettent pas. De même pour des territoires entiers, les approches juridiques vont déclarer réserve naturelle ou accorder la personnalité juridique à un territoire ou à une rivière, et interdire les pratiques résilientes des communautés locales.

Face à l’effondrement des populations animales, protéger les espèces n’est-il pas indispensable?

Le syllogisme de la protection est imparable: L’humain est en guerre contre le vivant; or il faut protéger le vivant; donc il faut chasser l’humain du vivant. On a plutôt besoin de redécouvrir des modèles qui échappent à cette binarité belliqueuse. Parmi les derniers chasseurs-cueilleurs d’Eurasie, en Mongolie, se trouve la population des Tozhu, que j’ai étudiée. Ces nomades vivent dans la forêt septentrionale, la taïga, possèdent quelques rennes pour le transport. Du côté mongol, ils ne peuvent plus exercer leur mode de vie depuis quelques années parce que leur zone de vie a été déclarée réserve naturelle. La chasse est interdite. Tout leur mode de vie est interdit. C’est idiot. Les écosystèmes préservés, riches en biodiversité, ne sont pas la manifestation d’une nature sauvage. Ce sont des paysages culturels, reflet d’une cohabitation de l’humain avec d’autres espèces, depuis des millénaires. C’est vrai pour la forêt amazonienne, qui est un grand jardin peuplé et modelé par les peuples amérindiens. C’est vrai des grandes plaines d’Amérique du Nord, des steppes de l’Asie centrale, du Tibet, de la forêt sibérienne, des savanes d’Australie. Ces écosystèmes exceptionnels n’ont pas évolué en guerre avec l’humain, mais ont co-évolué avec lui.

Gardons-nous du modèle: Soit la guerre, soit la paix. L’effet pervers de cette préservation de type binaire, c’est la disparition des savoirs, des techniques, des modes de vie ancestraux, qui rendent possible une coexistence non belliqueuse avec notre milieu nourricier.

Charles Stépanoff, directeur d’études à l’EHESS et co-fondateur de l’École paysanne de Lignerolles