In his house at R’lyeh dead Cthulhu waits dreaming

Charles Meryon: sa vie fut tout entière ombre, fièvre et silence. Elle se concentre, elle se dérobe. L’artiste était fils d’un médecin anglais et d’une danseuse de l’Opéra. Ce commencement est étrange et vague comme un conte.

On sait que, sorti de l’École navale, Meryon fit de vastes voyages, qu’il rapporta des îles océaniennes des croquis nombreux de fins vaisseaux aux voiles déployées, couchés par la brise sur une mer pacifique, des portraits d’indigènes où se résume une humanité triste, ignorante de son passé, insoucieuse de son déclin, tracés d’un crayon exact, habile, un peu maigre et dur. L’idée de graver l’album de cette course autour du monde le préoccupa longtemps, il avait commencé à l’exécuter.

Mais ces voyages, ces grands voyages de jeunesse, qui avaient rayonné sur l’adolescence de Baudelaire et qui devaient exercer un tel ascendant sur la sensibilité et sur l’imagination du poète, n’ont pas autrement déterminé l’art de Meryon.

Temps Modernes: la Visite du Monde est devenue Conquête

Dans cette fin de la monarchie de Juillet, encore toute retentissante du choc des doctrines et des grandes batailles de l’art, il rêve à l’écart et vit dans l’éternité. Sa solitude et ses manies déconcertent tous ceux qui s’intéressent à ses efforts. Il va parfois dans un petit café de la rue de La Rochefoucauld que fréquentent des bourgeois et des peintres. Ainsi, dans la pénombre de cette vie, nous saisissons quelques traits, des gestes, des anecdotes, comme des lueurs. D’autres se sont signifiés et décrits avec complaisance, ils laissent après eux, lisibles, étalés, publics, tous les détails et tous les faits divers de leur moi. Mais qu’il est difficile de surprendre et de fixer ce fugitif!

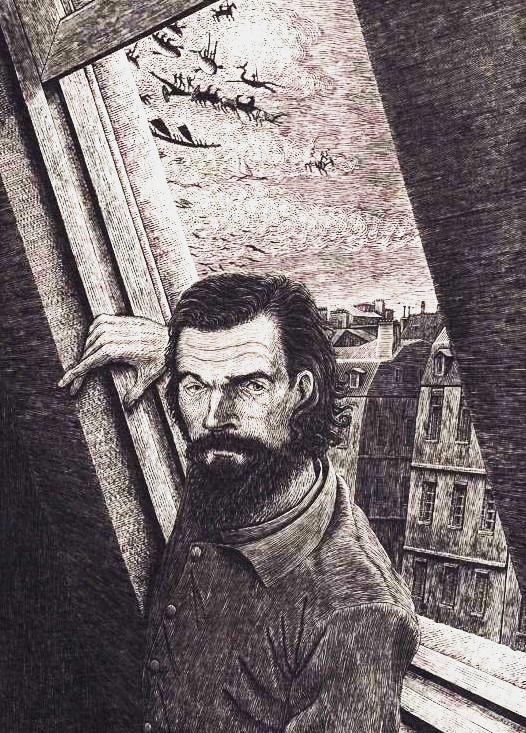

Bracquemond l’a tenté dans un médaillon gravé que je juge un chef-d’œuvre. L’homme au front énorme, aux yeux enfoncés, aux joues creuses, serre les mâchoires et regarde droit. Il semble sculpté dans quelque pierre vétuste, et ses traits sont déjà rongés par le temps. Images d’un obsédé que poursuivent des visions, d’un étrange inconnu cheminant dans l’obscurité du siècle, où le discernent seulement les magnifiques éloges des maîtres et l’admiration de quelques amis [dont Hugo et Baudelaire].

Je ne suivrai pas les étapes de sa folie, la triste fièvre qui, dans son logis abandonné, à l’heure où le soir descend avec ses prestiges, lui fait voir dans les recoins des ennemis qui l’épient et des jésuites cachés. Ses allées et venues dans un Paris peuplé de ses hallucinations, ses visites soupçonneuses, ses projets insensés, enfin son séjour à la maison de fous, tout cela recule et s’efface dans un passé où le détail du fait devient difficilement discernable. Il ne meurt pas, il disparaît. De cette obscurité, son œuvre jaillit, rayonnant.

Léopold Flameng, Meryon sur son lit

Après un long oubli, après la gravure d’apparat du premier Empire et de la Restauration, le romantisme avait retrouvé, avait reconquis l’eau-forte. Quelques artistes originaux s’étaient essayés avec succès à un procédé qui traduisait avec une fidélité si nerveuse et si colorée tous les caprices et toutes les brusqueries de l’inspiration pittoresque. L’un d’eux, très obscur, Eugène Bléry, vrai Sylvain, amoureux des beaux arbres robustes, solidement attachés au sol par de montueuses racines, fut le premier maître ou plutôt le professeur de Meryon. Il lui enseigna les éléments de l’art, la manière de tenir la pointe et de faire mordre l’acide. Dans quelques-unes des planches de Bléry, dans ses vues de Fontainebleau par exemple, ou dans ses grandes études de plantes, on constate une brillante rectitude de la taille, une franchise de morsure (morsure peu profonde, à vrai dire) qui sont d’un aquafortiste-né.

Eugène Bléry

Un Sylvain du 19e siècle, Bléry, et un Zélandais du 17e, homme de mer, habitué des chantiers de son pays, gravant des vaisseaux comme il les eût construits, Zeeman, tels sont les deux maîtres que Meryon s’est choisi pour apprendre le métier de l’eau-forte. L’un et l’autre sont des êtres d’équilibre et de santé, des patients, des attentifs, plus amoureux de leurs modèles que de leur art même, vivant très à l’écart des tourmentes d’idées et de sentiments, des recherches et des audaces plastiques. Leur formule technique est droite, simple, et même assez froide. Et c’est dans ces canaux réguliers que Meryon va couler sa passion avec sa folie!

Comme l’Euphorion du second Faust, son art résume instinctivement deux tendances. Doué d’une vertu de mystère et de prestige qui confère à tous ses paysages de pierre la note la plus dramatique et la plus solennelle, il reste exact et linéaire. Il ne se perd jamais dans la fumée des songes, dans la lueur tremblante des apparitions. La magie dont il dispose -elle est souveraine- s’exerce sur des solides à angles définis, sur des plans de lumière coupés par des plans d’ombre. Même dans les inventions que lui suggère la folie, il est aussi sûr de son dessin, aussi maître du trait gravé qui construit et qui colore les formes qu’un burineur du 16e siècle.

1853, Meryon par Bracquemont.

A l’origine de chacune de ses planches, il y a une étude d’une fidélité scrupuleuse. L’architecture du pavillon de Flore, du ministère de la Marine, de la tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, l’assemblage des charpentes, les détails des fenêtres, des corniches, des pilastres révèlent une incomparable sûreté, une extraordinaire acuité visuelle.

En même temps, toutes ces planches attestent un absolu mépris de la fantaisie, de la convention, de l’arrangement adroit et qui frappe. Le dessous de cet effrayant Paris, arène des siècles, semble être un dessin à la chambre claire. Même à l’époque où Meryon accuse les Jésuites d’avoir fait subir à ses épreuves du Salon un lavage à la potasse pour tuer les noirs, à l’heure où son esprit sombre définitivement, quand il reprend ses planches, il ne déforme jamais, il reste fidèle à son exactitude concentrée. Il se contente d’ajouter des formes épisodiques et mystérieuses, des passants de la légende et de la fable, des machines volantes, des décors de falaises et d’océans.

Tantôt il se poste à l’angle d’une ruelle, tantôt il grimpe au sommet des tours et domine les noirceurs de la cité. Dans la vue à vol d’oiseau du lycée Henri-IV, il étreint un prodigieux ensemble de jardins et de bâtisses. Le triple quadrilatère aux toits en dos d’âne, dominé par la tour Clovis, étend une façade composite derrière la place du Panthéon inondée, où jouent et combattent des personnages nus d’un style légendaire. Les cours se creusent comme des puits carrés: voici la cour d’honneur, avec son cloître et ses parterres, le grand jardin aux arbres épars qui vient jusqu’aux maisons de la rue, les demeures ouvrières, d’aspect pauvre, les vieux hôtels. Au fond, derrière l’église Saint-Étienne et la tour Clovis, d’arides pitons de craie se dressent le long de la mer, où passent des caravelles, des monstres, des divinités et toute sorte de machines.

Un soleil fixe découpe avec netteté l’ombre et la lumière. Il rayonne avec une splendeur funèbre sur toutes ces masses de pierre, rectilignes, angulaires et précises, d’une nudité desséchée. Inexorable perspective, plus prestigieuse que n’importe quelle arabesque, plein air d’une sérénité terrible, plus troublant que toutes les fumées des effets romantiques.

Le regard de Walter Benjamin sur Le Stryge: antiquité, modernité, allégorie

Le paysage des villes a hanté bien des maîtres, au cours de ces années qui virent une résurrection passionnée de nos antiques annales et de l’archéologie. Dans ces rues étroites, usées par tant de pas et dont les murailles de plâtre, de charpente et de pierre sont chaudes de tant de fièvres humaines, ce siècle n’a pas répandu seulement les vastes fureurs de la colère du peuple, il a ranimé de merveilleux échos. Tout retentissant de cris et d’alarmes, il se penche avec anxiété sur les voix du passé captives dans la matière. Partout les cortèges civiques et les régiments de l’émeute se heurtent à de grandes choses anciennes, à des témoins hauts comme le Temps. Dans cet immense Paris, que les saint-simoniens représentent comme une citadelle de l’avenir, comme une configuration en pierre des passions, des instincts et des noblesses de l’homme, le passé, le passé demeure, avec ses présences cachées, ses retraites de mystère, ses tumultueuses voix affaiblies. Pareille à la caducité de l’âge, qui ravage de mille sillons et d’éloquentes misères physiques un front accablé, la vieillesse des choses les travaille avec une sorte de passion et d’acharnement. Les maisons se penchent, se tassent et se fendent. L’orage et la brume ravinent la poutre ou le bloc, la lumière les colore, et son rayon dévorateur achève leur destruction lente. Quel thème pour les peintres! Quel prétexte aux fantaisies émouvantes de l’eau-forte!

Meryon n’est pas pittoresque. Sobres, puissantes et pures, ses planches sont l’image de la stabilité. En elles, l’art ne s’attache pas à ce qui change et se déplace, à la fuyante magie des apparences, aux minutes impondérables. Il donne à la mélancolie des assises que rien n’ébranle, des assises carrées sur lesquelles la mort n’a pas de prise. L’accident n’y semble pas fortuit, mais inscrit à jamais. Il fait partie de l’intégrité des masses, il fut tracé par un dieu sévère, d’après de mystérieuses lois.

Une rixe devant la morgue flottante

Ainsi naît à nos yeux, pour s’installer à jamais dans nos mémoires, une cité immobile, reculée dans le passé, d’où s’est retiré le tumulte de la vie. Des aspects de Paris, ce promeneur visionnaire n’a pas voulu retenir ceux qui signifiaient plus particulièrement la force de la mêlée humaine, les faubourgs resserrés et tortueux où la foule s’écoule comme un fleuve des anciens âges, et que représentent volontiers les peintres d’aujourd’hui, inquiets des misères sociales et de la vie populaire. La ville foraine, toute en décor, somptueuse et provisoire, déjà sensible dans le Paris du second Empire, ne l’a pas tenté davantage.

Il a chéri l’isolement, il est resté fidèle au désert, il a erré dans les décombres du Temps, il nous penche au-dessus de ses profondeurs. Dénué d’adresse, ennemi des virtuoses, muni de son bagage léger et solide, il est un prodigieux pauvre, il creuse avec patience son rigide sillon d’airain. Il est allé aux monuments laissés par l’histoire, à la grande cathédrale peuplée de démons en pierre, aux galeries ogivales d’où l’on voit, entre les colonnettes, les toits, les cheminées, toute la géographie des maisons. Il a suivi les ruelles borgnes, au bout desquelles apparaît le fragment d’art, le morceau de pierre sculpté, la tourelle ouvragée, suspendue à la lèpre d’une muraille. Il restitue au passé tous ces dépaysés du siècle, il les dote de leur âge, il les investit de leur solennité.

A feuilleter ce cahier d’estampes, où passent, mêlés à de vieux symboles, des ballons chimériques et des vols d’oiseaux porteurs de présages, on se sent transporté à travers les ans: ces aspects transposés dans le royaume éblouissant du blanc et du noir n’appartiennent ni au présent ni au passé immédiat de la ville. Ils sont très lointains, aussi vieux que les cités latines et les cités étrusques.

Est-ce le Paris d’autrefois? Est-ce le Paris du futur, tel que l’avenir le reconstruira d’après nos ruines? Le soleil qui l’illumine et qui resplendit solennellement sur les maisons et sur le fleuve n’est pas un soleil vivant, l’astre des existences perpétuées et des renouvellements féconds. Comme celui qui éclaire la Mélancolie de Dürer, il est vieilli, usé et rayonne avec je ne sais quelle tristesse. La répartition nette, régulière et pourtant mystérieuse de la lumière fait penser au clair de lune …

Piranèse, La Villa d’Hadrien à Tivoli

On pourrait être tenté de comparer Meryon à tel autre grand prophète du passé, au poète de la Rome ancienne, croulante de décrépitude et majestueuse dans ses ruines mêmes. Mais Piranèse reste profondément italien; il est, avec passion, un homme de la Renaissance, un homme de théâtre, de décor et de faste autant qu’un archéologue romain du 18e siècle. Lui aussi, il sut draper aux flancs des architectures les formidables noirceurs de l’eau-forte, mais il enguirlande ses palais détruits de toute une vie luxueuse et sauvage, de toute une flore ardente de Nouveau-Monde. Mille échos de tumulte, mille frénésies secrètes se répercutent parmi ses ruines.

Mais le silence, la concentration, la stabilité, une évidence paisible et terrible, tels sont les dons de Meryon. Il s’élève au-dessus des temps. On doit le compter parmi ces poètes qui nous arrachent à nous-mêmes et qui nous donnent la sensation de l’éternité.

Quelques extraits des extraordinaires Maitres de l’estampe. Focillon a rejoint la France Libre en 1940, ce qui est toujours bon à rappeler.